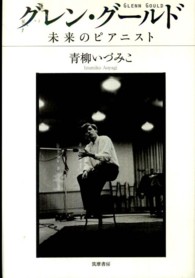

グレン・グールドに関する新しい評論が上梓された。「ピアニストとして演奏活動に携わっている現役同業者の視点から見て、グールドの心理と行動を解き明かす」というユニークなアプローチで、同じくピアノ演奏を生業としている私にとっても、とても興味深い内容だった。

グレン・グールドに関する新しい評論が上梓された。「ピアニストとして演奏活動に携わっている現役同業者の視点から見て、グールドの心理と行動を解き明かす」というユニークなアプローチで、同じくピアノ演奏を生業としている私にとっても、とても興味深い内容だった。

グールドは1932年、トロントで生まれたカナダのピアニストだ。一発勝負が求められるコンサートステージ上での演奏活動を拒否し、スタジオで録音することのみに自分の活動を限定していったという、当時一般には不可解な行動は、演奏家のあり方を考える上で大きな波紋を生じさせ、さまざまな評論や研究の題材として扱われてきた。このようにグールドは今なお生々しく迫り、話題の中心となるパワーを内包しているユニークな存在ではあるが、換算してみれば昭和7年生まれ。もし生きていれば来年80歳だ。いろいろな意味で感慨深い…。

さて、本書では青柳が我が身を削るようにして経験してきたピアニストならではの心理をグールドに投影し、グールドの本心はどうだったのか、何がグールドをしてあの道を選択させるに至ったか、録音作業に携わっている時の心情はどうだったか、といったさまざまな話題が生き生きと語られている。「そうかもしれないな」どころか「そうだったのか」と思わず納得させられてしまいそうなスリルが読んでいて心地よいが、グールドの本心は誰にもわからない謎のままだ。

20世紀に活躍していたアーティストの中で、これほどさまざまな視点から語られる人物がいただろうか。従来のグールドに関する重要な評論はすべて演奏家ではない人による著述だった。人前で演奏するプレッシャーは、実際に経験してみないとわからないものだ。スポーツの選手も同じだが、「1回限り」というところに大きなチャレンジがある。またレベルが上がれば上がるほどプレッシャーも大きくなるのは、音楽、スポーツとも同様だ。地元のアマチュアオーケストラと協奏曲を演じるのと、同じ作品をベルリンフィルと演じるのとでは、曲の難易度や演奏のテンポは同じでも精神的プレッシャーは比較にならない。河川敷の野球場での草野球と大リーグの試合との差も、そんなものだろう。

だが、同じアーティストでも画家や彫刻家は違う。落ち着いて修正を加えていくことによって、より完璧なものが熟成されていく。コンサートステージでの一発勝負とはまったく違う世界に生きているのだ。青柳は「グールドは演奏家として、それを試したかったのかも知れない」と指摘している。それだけではなかったろう。でも、それもあったに違いない。

本書を読んで感じたのは「ステージからドロップアウトしたグールド」のユニークさ以上に「ステージで活躍していたグールドの魅力」だ。ここが従来の評論との大きな差かも知れない。以前は知られていなかったグールドのライヴ演奏の姿を、最近ではさまざまな音源を通じて楽しめるようになった。青柳によると、そこから浮かび上がるコンサートピアニストとしてのグールドの力量は、生半可なものではないという。ユーチューブにもかなりのものがアップロードされているが、巻末の音源リストも、グールドファンにとって貴重な価値ある資料として使えるに違いない。(筑摩書房)