「古き良き時代」という言葉がある。自分の人生をふり返ったときに多くの人が感じる、「あのころは良かった」「あの時は幸せだった」という郷愁に似た思い出だ。辛かったこと、不自由だったこともたくさんあったはずだし、おそらく幸せよりも苦労の方がまさっていたに違いないが、時とともに負の記憶は薄れ、心を潤すプラスの感情だけが記憶に残る──「時」が持つ癒やしの魔力は何と素晴らしいことか。

「古き良き時代」という言葉がある。自分の人生をふり返ったときに多くの人が感じる、「あのころは良かった」「あの時は幸せだった」という郷愁に似た思い出だ。辛かったこと、不自由だったこともたくさんあったはずだし、おそらく幸せよりも苦労の方がまさっていたに違いないが、時とともに負の記憶は薄れ、心を潤すプラスの感情だけが記憶に残る──「時」が持つ癒やしの魔力は何と素晴らしいことか。

…とはいうものの、どうしてもぬぐい去ることのできない記憶もあろう。「第二次世界大戦当時の現実」もそのひとつではないだろうか。史実を客観的に残す目的でまとめられた書籍や(戦争の場合、どの立場から状況を評価するかによって内容が異なってしまう問題は常に存在するが…)当時の映像も数多く保存されている。しかしあの時代を生き延びた人々の高齢化に伴い、身を以て戦渦を体験した時の感情を生きた言葉で語れる人は少なくなる一方だ。

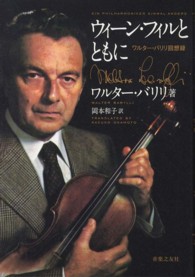

こと音楽に関しても、状況は変わらない。そうした数少ない語り部のひとりがバリリである。1939年にウィーンフィルのコンサートマスターになり、戦時中の音楽活動を支えてきた往年の名ヴァイオリニストだ。1921年生まれだから今年で92歳になったが、まだかくしゃくと生活しておられると聞き及んだ。今なおさまざまな役職にあるばかりか、日常の買い物なども普通にこなしているという。

ワルター・バリリは「昭和の音楽ファン」にとっては特別な存在だろう。その当時の日本人にとって夢のオーケストラだったウィーンフィルのコンサートマスターという地位、自らが主宰する弦楽四重奏団とともに1957年に来日した経緯、またウェストミンスター・レーベルとしてレコードに収録された名演の数々、そして「これからますます…」という賞賛と期待の絶頂においてバリリを襲った腕の機能障害による現役引退など、その人生は常人の想像に余りある波瀾万丈なことばかりだった。演奏活動から退いてもバリリは指導者として信頼され、1969年に開講されたウィーン市立音楽院のバリリクラスにはこれまで多くの日本人も在籍した。

初来日となった1957年は弦楽四重奏団としてのコンサートツアーだったが、その後も指導者として複数回来日しており、1995年に高崎市の招聘によって来日した際には筆者がアレンジした企画にて音楽に関していろいろ語っていただいた。その際に通訳として協力してくれたのが本書の訳者、岡本和子女史である。岡本は日本語のみならずドイツ語とフランス語を自由自在に扱う才媛で、当時はNHK衛星放送の定時ニュースや第一線の国際会議などで重用される同時通訳の寵児だった。

この時の出会いが岡本にとってその後のバリリとの親交のきっかけになったという。彼女がバリリを慕ってまるで祖父に対するように接し、バリリ夫妻もまた岡本に心を開き、ゆるぎない信頼関係が構築された土壌に、この本の種がまかれた。本書にも綴られているが、岡本がバリリの写真を整理し、その時々の状況をメモとして記録していく作業を通じて、バリリにも「自分の希有な人生を自伝として書き留めておこう」という気持ちが芽生えたという。そして2006年、原著は出版され、ウィーンで祝福された。

第二次世界大戦の「主役」だったナチス・ドイツの政治活動にとって、音楽の存在は欠けてはならぬものだった。オーストリアはドイツに併合されたが、戦時中でも演奏会は変わらぬ日常として開催されていた。市民たちにとって、音楽に接している時間は現実から逃避できるかけがえのない時だったのだろう。演奏家たちはそれなりに庇護され、演奏活動に関する便宜が図られた。

とはいうものの、ユダヤ系の演奏家にとっては、演奏家であることが免罪符にはならなかった。バリリの自伝では触れられていないものの、ウィーンフィルのメンバーといえどもユダヤ系の同僚たちは非情にも排除され、強制収容所に送られた。これは私自身がバリリとの個人的な会話で確認したことでもある。なお、強制収容所における音楽家の日常に関しては2009年4月に掲載した『アウシュヴィッツの音楽隊』の書評を参照していただきたい。

音楽家の視点から見た戦渦が語られている、というだけでも貴重な内容の本だと言えよう。そればかりでなく、バリリの人生の軌跡を追い、得がたい写真の数々を鑑賞できるだけでも、十分な価値があるだろう。しばし「そんな時代があったのだなあ」との感慨にふけってしまいそうだ。 (音楽之友社)