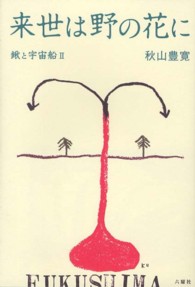

2007年に出版された『鍬と宇宙船』の続編である。ジャーナリストだった秋山は1990年12月に日本人初の宇宙飛行士としてソ連の宇宙船ソユーズに乗り組んで宇宙ステーション・ミールに行き、そこから美しい地球の姿を報道してくれた。1990年といえば私自身はヨーロッパで生活しており、その時の報道を実際に見聞したわけではないが、日本は連日その話題で持ちきりだったに違いない。

宇宙からの地球を自分の目で見たことのある人は、その後に人生観が変わることが多いらしい。即物的な価値観から遠ざかり、より精神的な活動に力がはいるようになり、「人々のために」「自然のために」「地球のために」何かをしたいと願うようになるという。地べたでの日常や人間関係から解放され、地上に存在するこの上なく雄大な自然の風景さえもほんのささいな存在としてしまう、宇宙空間に浮かぶ青い惑星としての圧倒的な雄姿をわが目で眺め、そこに満ち溢れる生命の存在を感じれば、そういうこともあるだろう。夜、野原に寝っ転がって満天の星を眺めている時に感じる「自分の存在なんて取るに足らないほどちっぽけなんだ」という思いの何百倍も大きなものに違いない。

宇宙旅行のせいかどうかはわからないが、秋山も1995年には報道の現場から身を引き、自然に親しみながら農作業に精を出すようになった。そのために選んだ場所が、福島県の大滝根山(阿武隈山麓)のふもとだった。昨年の3月までは、である。

このたび機会に恵まれ、放射能事故が起きるなどとは誰も夢にも思っていなかった時期に書かれた『鍬と宇宙船』第1作(2007年刊行)と、広域の放射能汚染が現実のものとなった東北大震災後に上梓された『鍬と宇宙船』第2作となる本書を、続けて読んでみた。旧作からは豊かな自然の香りが立ちのぼり、そこに語られる世界は──もちろんその裏にはたくさんの苦労や失敗もあったに違いないが──うらやましい限りだ。私たちひとりひとりがほんの少しずつでもこうした自然の息吹を肌で感じ、生物の力を信じて大切にしていけば、日本はもっとおおらかでほっとできるすばらしい国になるのになあ、と悔しくなる。

しかし昨年の3月11日以降、状況は一変した。事故の責任を誰に負わせようとも、現実は変わらない。秋山の体内に宿る怒りは、白い紙上に整然と並ぶ活字ではとても表現できない、もっと身をよじられるようなものだろう。なぜこんなことになってしまったのか、なぜ限られた人たちだけがすべてを失わなければならなかったのか。

3月11日を境に失われたものが目前にある一方、すでにそれ以前に失われていたことに気づかされたものもある。たまたま被災しないですみ、「絆」という言葉を恥じらいもなく連発している人々の心根である。「絆」とはどんな意味で、何のためにあるのか。日本人はいつからこんなにわがままで、自分本位の民になってしまったのだろうか。

それは被災地の瓦礫処理に関する報道を見れば一目瞭然だ。「東北の人たちを助けましょう」と叫びながら「でも、うちに瓦礫が来るのは困る。燃やすなんてとんでもない」とごねる。事前の安全性の調査さえも拒否する。

春先に家人がデパートの地下食料品売り場に行ったところ、孫らしき子供を連れた老齢の紳士がこの子にむかって「これは危ない産地で作られたものだから○○ちゃんには食べられないね」と大声で説明しながら買い物をしていたそうだ。まったく汚染されていない商品なのに、何という無神経さと思いやりのなさだろう。

もちろん、優しい人々もたくさんおられるに違いない。それは果たして“サイレント・マジョリティー”なのだろうか…。少なくとも「マジョリティー」であることを祈りたい。

これら2冊の本から、被災地で生活を営んでいた人たちに、どのような現実がふりかかったのかを読み取ることができよう。秋山のように社会に対して発言でき、書籍という形で世に残せる人はまだいい。訴える方法も相手もなく、ただただ我慢を強いられ、わが身を削りつつあきらめるしかない人々のやるせなさは、いかばかりか。このせつなさは、いつになったら癒されるのだろう。電力会社の傲慢さ、政治の無力と政治家たちの茶番、硬直した行政、自己中心的な人々、そしてそれらをドラマチックに仕上げて垂れ流すだけのマスメディア。痛ましい日本と日本人の実像を見てしまっただけに、秋山の本に描かれているふくよかな日本の自然の姿が痛く心に突き刺さる。「ほんとうの豊かさとはなんだろう」という秋山の問いかけに、もっと耳を傾けたい。 (六耀社)